La jura de los diputados nacionales es, o al menos debería ser, uno de los actos más solemnes de nuestra vida democrática. En ese recinto histórico, donde se debaten las leyes que marcarán el rumbo del país, cada palabra, cada gesto y cada símbolo tienen peso institucional. No es una ceremonia más: es el momento en que los representantes elegidos por el pueblo asumen, frente a la Nación, el compromiso de servir con responsabilidad y respeto a las instituciones que sostienen nuestra República.

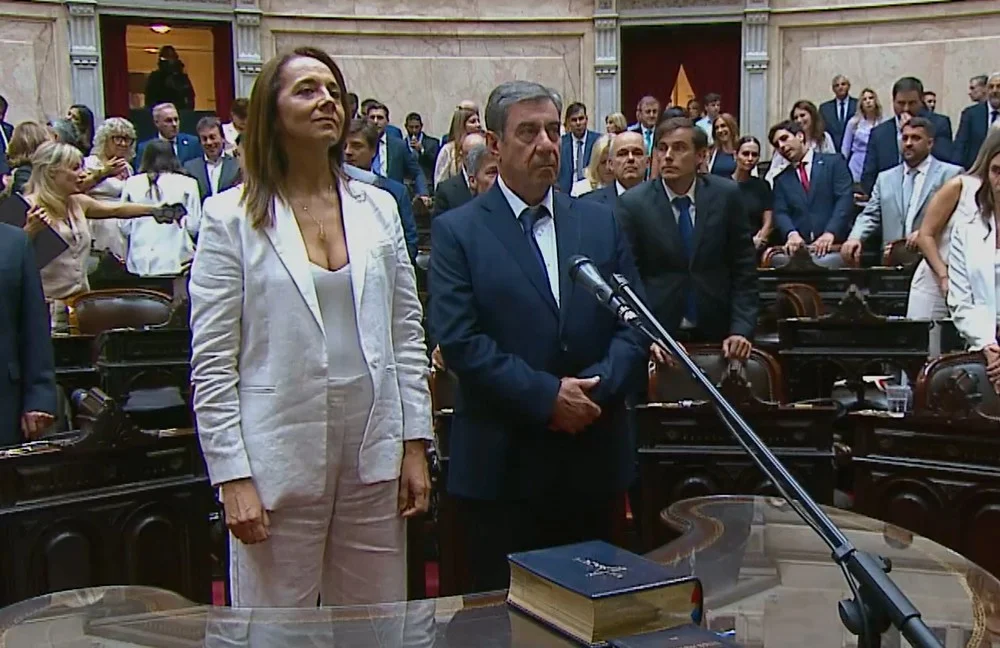

Sin embargo, en los últimos años esa solemnidad parece haberse desdibujado. Lo que antes se vivía como un acto de compromiso con la Constitución, hoy muchas veces se asemeja más a un espectáculo futbolero: cánticos, vitoreos desde los palcos, chicanas y provocaciones que reemplazan al respeto por el lugar y por la función. Este año, durante la jura de los 127 nuevos diputados, volvió a sentirse ese clima de euforia partidaria más que de unidad institucional.

Hubo gestos que generaron polémica: algunos legisladores eligieron no extender la mano en el momento del juramento, otros lo hicieron por causas ajenas a la función pública como “por Palestina” y una diputada respondió con un simple “sí, prometo”. Vale detenerse allí: “jurar” implica un compromiso solemne, una manifestación de fe o de convicción ante algo superior sea la Constitución, la Patria o la verdad misma. “Prometer”, en cambio, es un compromiso personal, una declaración de intención que no necesariamente conlleva ese vínculo con lo institucional o lo trascendente. No se trata de una diferencia semántica menor, sino del peso simbólico del acto frente a toda la ciudadanía.

La Cámara de Diputados no es una cancha, ni un teatro: es el corazón del debate democrático. Allí se construyen acuerdos, se confrontan ideas y se definen las normas que nos rigen a todos. Convertir ese espacio en un escenario de rivalidades o de gestos provocativos solo debilita la confianza de la gente en la política, que bastante deteriorada está.

El desafío, entonces, no es solo de quienes asumen sino de toda la dirigencia: recuperar el respeto por las formas, por el lugar y por la función. Porque más allá de las banderas partidarias, el juramento de un diputado no debería ser un grito de guerra, sino un acto de servicio.

Y quizás el primer paso para reconstruir la relación entre la ciudadanía y la política sea devolverle la dignidad a los símbolos que la representan.

Por Maby Pastrana